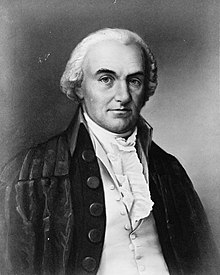

オリバー・エルスワース

| オリバー・エルスワース Oliver Ellsworth | |

|---|---|

| |

| 生年月日 | (1745-04-29) 1745年4月29日 |

| 出生地 |  イギリス領北米植民地、コネチカット植民地ウィンザー イギリス領北米植民地、コネチカット植民地ウィンザー |

| 没年月日 | 1807年11月26日(1807-11-26)(62歳没) |

| 死没地 |  アメリカ合衆国、コネチカット州ウィンザー アメリカ合衆国、コネチカット州ウィンザー |

| 出身校 | イェール大学 カレッジ・オブ・ニュージャージー |

| 配偶者 | アビゲイル・ウォルコット |

| 宗教 | 会衆派教会 |

| サイン |  |

第3代 アメリカ合衆国最高裁判所長官 | |

| 在任期間 | 1796年3月4日 - 1800年9月30日[1] |

| 選挙区 | コネチカット州 |

| 在任期間 | 1789年3月4日 - 1796年3月8日 |

| テンプレートを表示 | |

オリバー・エルスワース(英語: Oliver Ellsworth、1745年4月29日 - 1807年11月26日)は、アメリカ合衆国コネチカットの法律家、政治家。

イギリスの支配に対して独立運動に関わり、アメリカ合衆国憲法の草稿作成を行い、第3代アメリカ合衆国最高裁判所主席判事となった。1787年6月20日の憲法制定会議で、バージニアのエドムンド・ランドルフが5月30日に提出していた、政府を「国民政府」(National Government)と呼ぶ動議に対する攻撃の動議を出した。エルスワースは、1776年アメリカ独立宣言以来呼ばれてきたように、政府が引き続き「合衆国の政府」(United States Government)と呼ばれる動議を提出し賛成を得た。アメリカ合衆国憲法には署名しなかったものの、その策定に貢献が大きく、アメリカ合衆国建国の父の一人に数えられている。

生涯

生い立ちと家族

コネチカットのウィンザーで、デイビッド・エルスワース大尉とジェマイマ・リービット・エルスワースの夫妻の子として生まれた。1762年にイェール大学に入学したが、2年目の終わりにニュージャージー大学(後のプリンストン大学)に転学した。神学の勉強を続け、2年後には文学士号を受けた。しかし、その後直ぐに、法学に転向した。4年間の勉強の後の1771年に法廷弁護士として認められ、後に弁護士として成功した。1772年、アビゲイル・アボットとウィリアム・ウォルコット夫妻の娘で、イーストウィンザーのアビア・ヒューリーとウィリアム・ウォルコット夫妻の孫であるアビゲイル・ウォルコットと結婚した。エルスワース夫妻には双子を含む9人の子供が生まれ、その双子の一人ウィリアム・ウォルコット・エルスワースはコネチカット州知事になり、もう一人のヘンリー・リービット・エルスワースは初代特許局長官、ハートフォード市長およびイートナ生命保険の社長を務めた。

アメリカ独立戦争との関わり

エルスワースは法律実務を始めるのは遅かったが成功を収めた。1777年、コネチカット邦ハートフォード郡の検事になった。同じ年に、コネチカット邦代表として大陸会議代議員の一人になった。1783年までに海事委員会、財務理事会および上訴委員会など様々な委員会に務めた。独立運動についても邦の活動に関わり、コネチカット邦の軍事費を監督する収支委員会の委員を務めた。1777年、連邦最高裁判所の前身となる上訴委員会に加わった。この委員を務める間に、邦と連邦の権限が初めて論争になったオルムステッド事件に関わった。1779年、邦知事と共に邦の軍事行動を管理する安全委員会の委員としてより大きな職責を任された。最初の判事としての仕事は、1784年に設立された最高破棄裁判所であったが、直ぐにコネチカット邦最高裁判所に移り、そこで4年間を過ごした。

アメリカ合衆国憲法制定に関する仕事

1787年5月28日、エルスワースはフィラデルフィアのアメリカ合衆国憲法制定会議に、コネチカット邦の代表としてロジャー・シャーマンやウィリアム・サミュエル・ジョンソンと共に加わった。55人の代議員の半分以上が法律家であり、そのうち8人はエルスワースやシャーマンを含み、法的話法に精通した判事としての経験があった。エルスワースは特に憲法から司法審査を除外することに関わって重要な役割を果たし、これが後の1789年司法権法という形で発効された。

エルスワースは6月20日から始まった手続で行動的な役割を果たし、憲法の権威の下で自国を識別するために合衆国という呼び名を使うことを提案した。「合衆国」という言葉は既に独立宣言や連合規約で使われてきており、トマス・ペインの『アメリカの危機』(The American Crisis)にもあった。単一の国体であるよりも、共同して動く連邦というところを強調し続けるために、以前からの言葉遣いを保持することがエルスワースの提案だった。3週間前の5月30日に、バージニアのエドムンド・ランドルフが、最高立法府、行政府および司法府からなる「国民政府」を作るという動議を出していた。エルスワースはランドルフの三権分立という考え方には同意したが、「国民政府」という言葉を攻撃する動議を出した。この日から「合衆国」という言葉が会議の席で政府を表す公式の呼び方となり、それ以降も有効なままとなっている。正式名の「アメリカ合衆国」は既にペインが使っており、これを憲法に取り入れることは、ガバヌーア・モリスが憲法の最終稿を作ったときに行われた。

エルスワースはコネチカット案の通過に大きな役割を果たした。コネチカット妥協案ともしばしば呼ばれる大妥協案の討議の間、仲間のコネチカット邦代表ロジャー・シャーマンと共に、上院議員は憲法第1条第3節に示されているように各邦議会で選ばれるとした二院制を提案した。エルスワースの妥協案は会議の席では採択されたが、かなり後の憲法修正第17条で、下院議員を選ぶ際に使うものに類似する一般選挙で上院議員を選ぶ方法に差し替えられた。

コネチカット案の成立を得るためには、北部の小さな邦の連携に加えて、南部の3邦、ジョージアと両カロライナの支持を得る必要があった。それゆえに、エルスワースが奴隷人口を勘定に入れる5分の3妥協に賛成し、海外の奴隷貿易廃止に反対したのも驚くにはあたらない。自身は奴隷を所有していないことを強調し、8月21日と22日の2回、会議の場で演説を行い、奴隷制は邦の権限に限定される問題であるとして擁護し、妥協案が会議で認められた。エルスワースの意図はおそらく、会議の完全な崩壊を避けるために、コネチカット案の承認を得るのに必要な南部邦の支持を確保することだった。奴隷制についてはジョージア、ノースカロライナおよびサウスカロライナと協力することで、コネチカットを含む北部の邦が必要な過半数を確保し、会議の崩壊を救った。

エルスワースは、ジェイムズ・ウィルソン、ジョン・ラトリッジ、エドムンド・ランドルフおよびナサニエル・ゴーラムと共に、会議で既に成立した決議に基づく憲法の初稿を準備する詳細委員会の委員を務めた。会議の他の検討項目は7月26日から8月6日まで中断され、その間に詳細委員会が任務を果たした。ウィルソンとランドルフの手書きによって会議に提出された初稿の写し2部が憲法本文と共に残されている。しかし、その編集におけるエルスワースの役割は、概して8月6日から23日までに会議に提出された53の投稿によって示されており、8月23日にエルスワースは事業上の理由で会議を離れた。ジェームズ・マディソンがその議事録に列挙しているように、この16日間にエルスワースより多く発言した者と言えば、マディソンとガバヌーア・モリスの2人だけだった。

エルスワースは8月の終わり近くで会議から離脱し、憲法最終稿に署名しなかったが、「土地所有者の手紙」[2]を書いて憲法の批准を促進した。またコネチカットにおける合衆国憲法批准会議でも重要な役割を果たし、司法審査権が連邦主権を保証するものとしてその有効性を強調した。エルスワースとウィルソンが詳細委員会の委員として仕えながら、憲法初稿で司法審査権については言及していないが、エルスワースによる1789年の司法権法成立のちょうど1年前に、批准会議でその中心的重要さを強調したのは偶然以上のものに見える。

議員としての功績

エルスワースは、ウィリアム・サミュエル・ジョンソンと共に、新しい連邦政府でコネチカット州選出の初代アメリカ合衆国上院議員を務め、その任期は1789年から1796年までだった。この期間の上院で、その後の数十年間における多数派指導者の役割に匹敵する大きな役割を演じた。ジョン・アダムズに拠れば、エルスワースは「ワシントンの全任期中、上院における確固たる柱」だった[3]。アーロン・バーは、もしエルスワースが名前に「d」が2つあるスペルを誤ったならば、「この上院議員は余分な文字を消すために3週間かかるだろう」とぼやいた。ペンシルベニア州選出の民主共和党上院議員ウィリアム・マクレーは、さらに敵対的な評価をして「彼は何事も絶対的に話す。彼の作文に原則のかけらがあるとは信じられない」し、「私が以前からそのような能力を持っていると知っている男の中で最も不誠実なものだと真実言い切ることができる」と言った[4]。マクレーを最も煩わせたと考えられることは、エルスワースが公的な議論よりも暗黙の了解のために個人的な交渉を強調したことだった。重要なことは、上院が開設されて最初の5年間、公式の上院議事録が無いことであり、傍聴人を置くという規定もなかった。このような手配は1787年の憲法制定会議と基本的に同じであり、下院の公開された議事とはよい対照だった。

エルスワースの最初の提出法案が司法権法であり、上院法案第1号ともなり、州と連邦の裁判所を階層的に配置することで憲法第3条を実質的に補った。数年後にマディソンは「立法府を組織化するこの法案がエルスワースの草稿に発するものであり、実質的にその成立で法になっても、何も変わっていないことは確実とみてよい」と言った[5]。エルスワース自身は司法権法の最も重要な要素である第25節を書いたと考えられる。このことで連邦最高裁判所に、州の最高裁判所がアメリカ合衆国憲法と矛盾する法を支持する判決を下したとしても、これを拒否する権限を与えた。州の最高裁判所で認められたあらゆる州や地方の法律は、連邦最高裁判所に上訴することができ、連邦最高裁判所が選択すれば、違憲だとしてそれを否定できる権限を与えられた。州の最高裁判所で認められなかった州や地方の法律は、この方法で上訴することはできず、これら裁判所で認められた法律のみが上訴することができた。この一見謙虚な規定は、当時としては州政府に対して連邦政府に唯一の実質的優越権を与えた。実際に司法審査権は、マディソンが連邦主権を保証するために憲法制定会議で4度提案してすべて失敗した議会審査権に取って代わった。連邦政府にこの大きな権限を認めることは、その潜在的な悪用が後に州における批准会議で合衆国憲法の否決理由になりうるために、明白に否決されていた。前年にこれら州の批准会議が終わっていたので、エルスワースは、議会審査権の代わりに司法審査権を通じて連邦政府の主権を防衛できる立場にいた。

司法権法が上院で可決されると、下院でマディソンが推進した権利章典の上院における承認を推進した。重要なことは、これと同時にマディソンが下院で司法権法を提案したことだった。司法権法と権利章典を組み合わせることで、合衆国憲法は連合規約から抜け落ちていた「歯」を備えた。司法審査権は連邦政府の主権を保証し、一方権利章典は連邦政府によるこの主権の悪用から州と市民の保護を保証した。司法権法と権利章典は互いにバランスを取り合い、互いの行き過ぎを戒めることを保証した。しかし、75年後の1865年、憲法修正第14条の成立により、権利章典はあらゆるレベルの政府において最高裁に最終上訴することで司法府によって解釈されると理解されるようになった。言わずもがなのことであるが、このことはマディソンやエルスワースが当初から意図したことでは無かった。

エルスワースは上院におけるハミルトンの経済計画の主要推進者であり、少なくとも予算問題を扱う4つの委員会に出席した。これらの問題にはハミルトンが立案した国債の予算化、合衆国第1銀行の設立、および州債が南部に首都(今日のコロンビア特別区)を移すことの見返りだという取引が含まれていた。エルスワースの他の功績には、ノースカロライナ州を合衆国に加盟させる手段を案じたこと、ロードアイランド州を合衆国に加盟させた通商停止法案の案出、および領事職を規制する法案の作成がある。またジョージ・ワシントン大統領を説得してジョン・ジェイをイギリスに派遣し、1794年のジェイ条約交渉を行わせることで主要な役割を演じた。ジェイ条約はイギリスとの戦争を避け、2国間の負債問題を片付け、アメリカ人開拓者が中西部に進出する道を開いた。

エルスワースの裁判およびその後の人生

1796年春、エルスワースはアメリカ合衆国最高裁判所主席判事に指名されたが、その任期は短く、1800年にその後継者となったジョン・マーシャルの業績によって見劣りさせられている。

エルスワースは1796年アメリカ合衆国大統領選挙で候補者となり、選挙人選挙ではニューハンプシャー州とロードアイランド州の大半である11票を獲得して、大統領に選ばれたジョン・アダムズとは対照をなした[6]。

エルスワースは1799年から1800年に掛けて、フランスへの代表団を率い、ナポレオン政府と合衆国艦船の制限に関する観点の食い違いを収めようとした。これを放っておくと2国間の軍事紛争に発展する可能性があった。エルスワースがまとめた同意事項は、ナポレオンに対して寛大すぎるとしてアメリカ人の間に不満を呼んだ。さらに、エルスワースは大西洋を渡る旅が原因で重病に罹り、また連邦党は混迷に陥り、ジェファーソンが率いる民主共和党に簡単に破られた。その結果、1801年早くにアメリカに戻ると共に、国の公的な生活から引退した。それでもコネチカット州では知事の委員会委員を再度務め、その死の1807年まで続けた。ウィンザーの第一教会墓地に埋葬されている。全く憶測に過ぎないことかもしれないが、ナポレオンとの懐柔的な交渉によって、交渉から3年後にルイジアナ植民地を合衆国に1,500万ドルで売却するという、ナポレオンの突然の選択に貢献した可能性があう。

振り返ってみると、エルスワースがアメリカ合衆国を成長可能な主権国家としてその建国に果たした役割は重要だったが、簡単に見過ごされうるものでもある。このことの理由としてかなりの部分は、エルスワースが演説家として特に傑出していたわけではなく、出来る限り表舞台には立たなかったことである。1788年1月のコネチカット州における合衆国憲法批准会議ではその雄弁さが他を圧倒したと言われるが、後にアメリカ合衆国上院多数派の事実上の指導者として、その議論は比較的短く要点を衝くようにしていたように見える。彼が書いた文章は時に複雑に入り組んでおり、司法権法第25節の有効な文(2文しかないうちの2つめ)がそれを良く表している。この文は300語以上の長さがあり、州裁判所がどのように連邦の権威に対応すべきかの説明として解釈することがほとんど不可能である。しかしおそらくは、この不明瞭性が意図的なものであり、第25節に規定される連邦権限の拡大は、司法権法の中で最も重要で議論を呼ぶ可能性があったにも拘わらず、上下院双方の議事でほとんど見過ごされた。

エルスワースが連邦政府を連合規約によって課された制限なしに統一された連邦として具現化したことは、合衆国の歴史の初めの数十年間、特に南北戦争前の南部で、その人気を強めた。1847年、南北戦争の13年前、ジョン・カルフーンは、合衆国に「この世で最悪かつ最も耐え難い政府を与える代わりに最良のもの」を与えた3人の建国の父(シャーマンとパターソンを含む)のうちの最初の一人としてエルスワースを持ち上げた[7]。しかし、南北戦争以降の急速な工業化と連邦政府の集権化が政府の発端におけるエルスワースの画期的な功績をほとんど完全に無視させることになった。今日、エルスワースについて多くを知る人は少ない。1905年に出版され1970年に再版されたウィリアム・ギャロット・ブラウンによる全生涯の伝記は、秀逸ではあるが、今では手に入りにくい。

エルスワースの双子の息子は公的な業績で父を継いだ。ウィリアム・ウォルコット・エルスワースは、ノア・ウェブスターの娘と結婚し、コネチカット州知事になった。もう一人のヘンリー・リービット・エルスワースは、ハートフォード市長、続いて初代特許局長官、および後にイートナ生命保険の社長を務めた。ヘンリーは農務局の創設に影響力を及ぼし、アンドリュー・ジャクソン大統領からはいわゆる「涙の道」の監督官に指名された。これはジョージア州からオクラホマ州までチェロキー族インディアンを移住させるものであり、その過程で4,000人の命が失われた。ヘンリーは、発明家サミュエル・モールスの友人でもあり、その娘アニー・エルスワースはモールスが初めて送った電文「神は何を創り上げたか?」を提案した。

脚注

参考文献

- The Life of Oliver Ellsworth, William Garrott Brown, 1905--repr. by Da Capo Press, 1970

- The Records of the Federal Convention of 1787, ed. by Max Farrand, 4 vols., Yale University Press, 1911, 1966

- James Madison's Notes of Debates in the Federal Convention of 1787, James Brown Scott, Oxford university Press, 1918

- The United States of America: A study in International Organization, James Brown Scott, Oxford University Press, 1920

- 1787 Constitutional Convention: The First Senate of the United States 1789-1795, Richard Streb, Bronx Historical Society, 1996

外部リンク

- Oliver Ellsworth at Michael Ariens.com.

- National Archives biography

- Oliver Ellsworth Homestead

- Princeton Companion: Oliver Ellsworth

- Oyez: Oliver Ellsworth

- Oliver Ellsworth Homestead

- Oliver Ellsworth at Supreme Court Historical Society.

- The Ellsworth Court at Supreme Court Historical Society.

- United States Congress. "オリバー・エルスワース (id: E000147)". Biographical Directory of the United States Congress (英語).

- オリバー・エルスワース - Find a Grave(英語)

| 議会 | ||

|---|---|---|

| 先代 新設 | コネチカット州選出上院議員(第1部) 1789年3月4日 - 1796年3月8日 | 次代 ジェームズ・ヒルハウス |

| 公職 | ||

| 先代 ジョン・ラトリッジ | アメリカ合衆国最高裁判所主席判事 1796年3月8日 - 1800年12月15日 | 次代 ジョン・マーシャル |

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| ||||