Gummigutta

| Gummigutt | |

|---|---|

| Bestandteile | |

| RGB (r, g, b) | (228, 155, 15) |

| Hexadezimal-Triplet | E49B0F |

| CMYK (c, m, y, k) | (0%, 35%, 94%, 6%) |

| HSL (h, s, l) | (38°, 94%, 94%) |

Gummigutta (auch Gamboge, Gummigutt, Gummigutti, Gutti, lateinisch gummiresina guttae, trivial Kaisergelb) bezeichnet ein Gummiharz und den daraus gewonnenen dunkelsenfgelben Pflanzenfarbstoff.

Geschichte, Wortherkunft

Die in Europa gehandelte Ware kam historisch aus Siam und Kambodscha, von wo sie über Singapur oder Kanton in China nach Europa verschifft wurde. Der Name Gamboge (engl. auch gambodge geschrieben), woraus Gummigut abgeleitet wurde, geht auf den Ländernamen Camboja ‚Kambodscha‘ zurück.[1][2]

Gewinnung

Der Farbstoff wird aus dem Milchsaft der in Kambodscha, Mysuru, auf Ceylon und Borneo heimischen Baumarten der Gattung Garcinia (Garcinia hanburyi, Garcinia gummi-gutta, Garcinia morella u. a.) gewonnen.[3]

Dazu werden in der Rinde mindestens 10 Jahre alter Bäume spiralförmige Einschnitte vorgenommen, oder es werden Blätter und Schösslinge abgebrochen. Der austretende gelbe Milchsaft wird in Bambusrohren aufgefangen. Nach Zerbrechen der Rohre erhält man den erstarrten Saft in Form brauner Stangen („Stangengutta“); dunklere, weniger wertvolle Ware kam in Form von Klumpen auf den Markt („Kuchengutta“).

Eigenschaften

Das Rohharz besteht zu ca. 70–80 % aus gelblichem Farbharz und zu 20–30 % aus Gummi.

Gummigutta ist in Alkohol, Öl und Wasser teilweise löslich, wobei sich jeweils nur der Gummianteil oder nur der Farbstoffanteil löst. Der reine Farbstoff kann durch Lösen des Harzes in viel Wasser und anschließendes Trocknen gewonnen werden. Es hat eine dunkelsenfgelbe, transparente Farbe. Der lösliche Anteil setzt sich hauptsächlich aus β-Guttilacton (β-Guttisäure) und α-Gambogasäure zusammen, die zur Gruppe der Xanthone gehört. Die Lösung färbt sich auf Zusatz von Alkalien rot.[3]

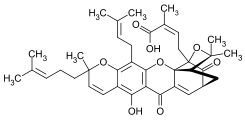

-

β-Guttilacton

β-Guttilacton -

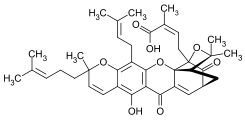

α-Gambogasäure

α-Gambogasäure

Verwendung

Im Mittelalter wurde es in der Buchmalerei, als Anlegemittel beim Vergolden und als Farbstoff zum Goldersatz (Goldfirnis) eingesetzt. Heute wird es selten verwendet. Ein Anwendungsgebiet ist die Verwendung als Farbstoff bei der Herstellung von Geigenlacken.

In geringerem Umfang kam Gummigutta auch als starkes Abführmittel zum Einsatz. Bei Überdosierung ist es jedoch giftig, daher wird es nur noch in der Tiermedizin angewendet.[3]

Literatur

- Lisa Takler: Flüchtige Verbindungen und antimikrobielle Wirkung ausgewählter Harze und Balsame von A–J. Diplomarbeit Univers. Wien, 2015, S. 127–133, online. (PDF; 3,18 MB), auf ubdata.univie.ac.at, abgerufen am 1. November 2016.

Einzelnachweise

- ↑ Oxford English Dictionary, 2. Auflage, Band VI: Follow – Haswed. Clarendon, Oxford 1989, S. 343, Stichwort gamboge.

- ↑ Eintrag Gamboge. In: Emrath: Einige alte Pigmente und Farbstoffe, deren Herkunft u. Verwendungszeiten in der Tafel-, Buch- und Miniaturmalerei vor ca. 1780. Abgerufen am 16. Januar 2009.

- ↑ a b c Eintrag zu Gummigutt(i). In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 27. Juli 2018.

Dieser Artikel basiert auf einem gemeinfreien Text aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888 bis 1890.

Um danach auf den Meyers-Artikel zu verweisen, kannst du {{Meyers Online|Band|Seite}} benutzen.